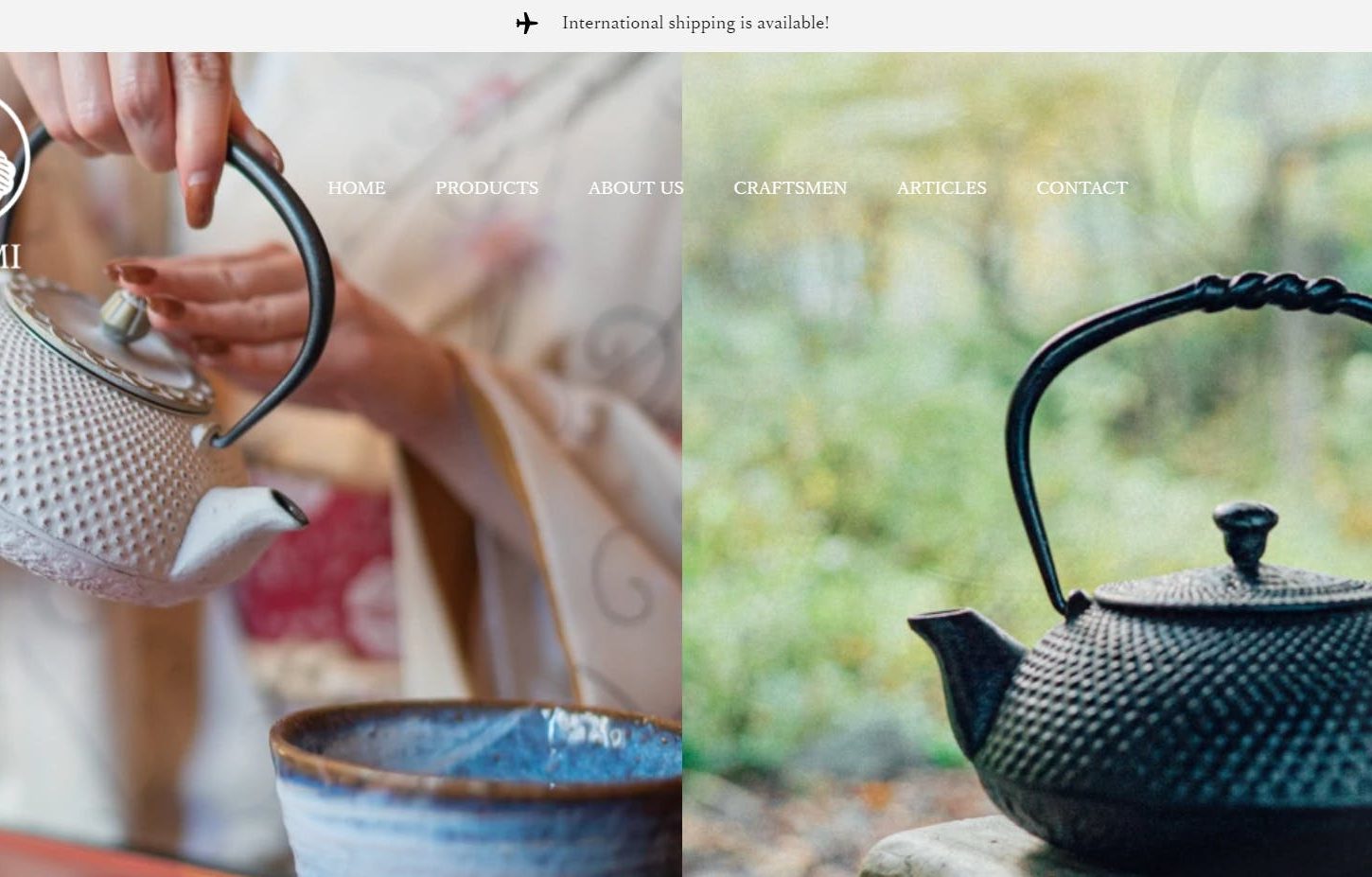

南部鉄器400年の焼型技術を現代に伝える伝統工芸士「菊地真吾」の南部鉄瓶の世界

及富では、南部鉄器の鉄瓶や急須、鉄鍋やフライパン、鉄玉などのデザインから生産まで一貫した体制で行っています。多くの商品を自社で製造していますが、一部、別の工房の職人さんによる「焼型」という技法で作られた商品も揃えています。

これらの南部鉄器としての商品を紹介するのはもちろんですが、職人になった経緯や背景、デザインや製造するうえでの想いやこだわり、特別な技法にいたるまで職人さん一人ひとりに焦点をあてて商品と共に紹介していきたいと思います。

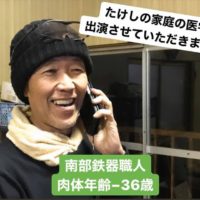

今回登場していただくのは、及富からすぐ近く、岩手県奥州市水沢羽田に工房を構える「松鹿堂」の菊池真吾さん。真吾さんは、伝統工芸品の産地固有の技術・技法を習得した職人に与えられる国家資格を取得した「伝統工芸士」でもあります。

真吾さんが、どんな想いで南部鉄器をつくっているのか、お話をお聞きしました。

南部鉄器職人となったきっかけ

松鹿堂の創業は今から約130年前。家業として代々引き継がれ、真吾さんは4代目を務めています。

幼少期からものづくりが好きだった真吾さんは、自宅の隣にある工房で父が南部鉄器をつくる様子を目にしていたといいます。

「工房の中で作業しているのを見たことはありましたが、実際に自分で手を動かしたことはありませんでした。特別継いで欲しいと言われたこともなかったので、子どものころは職人になることをあまり考えていなかったですね」

そんな真吾さんが、南部鉄器の職人になったのは、23歳のころ。関東の大学を卒業した後、地元に戻り、跡を継ぐことを決意しました。

「跡をついですぐ南部鉄器をつくれたわけではなくて。10年くらいやって初めて、一人前の仕事ができるようになってきました。溶かした鉄の状態がどうか、厚さは適切か。その日の気温や湿度によっても状況が変わってくるので、何十年も同じ作業をしないと、正確に判断できないことも多いんです。なので一人前の作業できるようになるまでは、とても時間がかかりましたね」

現在真吾さんは南部鉄器職人を務めて、45年。長年の経験から身につけた確かな技術をもとに、数多くの鉄瓶をつくってきました。

南部鉄器の伝統的な技法「焼型」による製造

現在、松鹿堂では真吾さんひとりで鉄瓶のデザインから製造までのすべての工程を担っています。文頭で説明したように、真吾さんが行っているのは焼型での製造。

焼型とは、南部鉄器の製造方法のひとつで、川砂に水と粘土を混ぜ、模様を押したあとに高温で表面を焼いて鋳造に利用する型を制作することから、その名が付けられています。

<焼型の工程>

- デザインを作成し、その断面を木型(型板)にする

- 木型を使って、ろくろを回しながら砂と粘土で鋳型を作る(型挽き)

- アラレや桜などの模様を鋳型につけていく

- 鋳型を乾かし、1200度前後で焼く

- 1400〜1500度に熱した鉄を鋳型に流し込む

- 鋳型から鉄を外した後、中子(なかご)を取り除き、800〜900度で焼く(釜焼き)

- 表面を磨き、本漆を300度で焼き付け、おはぐろを塗り色をつける

川砂だけで型を作る「生型」という製造方法に比べ、型の造形に長い時間を必要とすることや1つの焼型から数個しか鋳造できないことから、焼型で作られた鉄瓶は高価になります。しかし、古来から使われてきた伝統的な手法でつくられる南部鉄瓶はどれも独特の文様が繊細で美しい風合いが感じられます。

「鉄瓶の場合は、持ち手の弦(つる)以外の部分を自分で製造しています。忙しいときは、朝夜関係なく1日中作業しているときもありますが、いつもは1日10時間くらいしかやっていないんですよ。その時々の注文の状況によって、製造のペースが変わりますね」

真吾さんはほとんどの鉄瓶を受注生産していて、ひとつの鉄瓶をつくりあげるのにかかる期間は約2ヶ月。焼型だからこその特徴を活かし、細かな模様を施すなど、一つひとつ丁寧に鉄瓶を製造しています。

*鉄瓶で使われる弦は溶けた鉄を型に流し込む「鋳造」ではなく、鉄を叩いて加工する「鍛造」で作られています。そのため弦師(つるし)と呼ばれる専門の職人さんが存在しています。

「南部鉄器の形を決める木型で、今使っているものはほとんどが自分で製造したもの。ひとつ寸胴の形のものは先代がデザインしたものをそのまま引き継いで使っています。木型は、下手すると100種類くらいはあるんじゃないですかね。常に時代に合わせて、どういうデザイン・模様が求められているのかを考えながら、木型を制作してきました。同じ『アラレ』模様だとしてもあしらい方によって、たくさんの種類がある。お客さんの意見を聞きながら、いろんな方向性を取り入れてきました」

また、もうひとつ真吾さんがつくる鉄瓶の特徴が、色味。鉄器の一般的なイメージである黒い肌のものだけでなく、サビを生かした赤みのある鉄器も多く製造しています。

*「サビ」とは腐食の赤錆そのものではなく、酸化鉄を含んだ「おはぐろ」と呼ばれる着色液を使って着色して仕上げる工程を「サビ」をかけると表現します。

「色味は、鉄瓶の模様と形を見て選んでいます。色味の調整をするのは、お茶とおはぐろ。お茶が多いと黒が強くなり、おはぐろを増やすと赤みが強くなります。火加減によっても変化するので、常に同じ色を出すのはすごく難しいんです」

「赤みの強いものも、長い期間使っていくと色が変化してきて、時間の経過と一緒に風合いの変化も楽しんでもらえると思います」

使い手のことを意識して。使ってよし、見てよしの南部鉄器

真吾さんが南部鉄器をつくるときに意識しているのは、求められている適切な容量であること、お湯を注ぐときに湯切れがいいこと、など鉄瓶の使いやすさ。奇をてらったデザインではなく、日常的に使えるものとして、長い期間使い続けられる製品としてのよさを追求しているといいます。

また、その上で大切にしているのが、使い手であるお客さんのことを考えること。

「自分がつくりたいという気持ちを優先するとあまりよくない。お客さんに喜ばれるような、愛着を持ってもらえるような商品をつくることを大切にしています」

幼少期から父の働く姿を見ながら、自身も職人を45年以上務め、長い期間南部鉄器に関わり続けてきた真吾さん。改めて南部鉄器の魅力を聞くと、「使ってよし、見てよし」と答えます。

「南部鉄器の歴史が何百年とある中で、様々な形のものが淘汰されて残っているのが、今のもの。眺めていてももちろん美しいけど、せっかくだからどんどん使ってもらいたいなと思っています」

「これからまったく新しいものをつくることはないと思うんですが、動けるうちは職人としての仕事を続けていきたいですね」

どんな鉄瓶が求められているのか。使い手のことを一番に考えながら、きめ細やかな模様と美しいデザイン性を持った真吾さんがつくる鉄瓶。使い心地よく、長く生活に寄り添う鉄瓶をぜひ手にとってみてください。

(2023年12月 岩手県奥州市 松鹿堂にて)

以下の及富オンラインショップより菊地真吾さんの商品をご購入いただけます。